最終更新:2025/10/12 12:01:09

新幹線での入場券の値段や買い方、ルール

入場券とは、列車に乗車せずに改札内へ入場するために購入する切符です。

ホームへ見送りやお迎えのため行く場合や、改札内の店舗に行きたい場合が主な用途です。駅によって値段は異なりますが、140円〜200円程度で購入でき、多くの駅で「購入後2時間以内」という有効時間制限が設けられています。

この記事では、新幹線の入場券に関する以下のルールを、JR各社の規則に基づいて分かりやすく解説します。

- 入場券の値段と時間制限

- 駅の窓口・自動券売機での買い方

- 交通系ICカード(Suica/PASMOなど)が使える駅

- 乗換時の複雑な精算方法

(広告)

入場券の基本ルールと定義

入場券とは

入場券は、列車に乗車する以外の目的で改札内に立ち入るために購入する切符です。主な用途は以下の通りです。

- 見送りや、お迎え

- 改札内店舗の利用

- 新幹線 列車の撮影

上記用途は例です。JRの規約では限定されていません。列車への乗車以外の目的で改札を通るためとされています。

乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない

出典:JR東海 旅客営業規則 入場券

なぜお金をとるのか

なぜ入場券をわざわざ販売しているかというと、JR側の都合があります。元々は秩序を保つため、列車に乗る目的の人だけを通したい。ただ、そうしてしまうと、お見送りやお迎えの人を特例で改札を通す必要がでてくるため、駅の管理が煩雑になります。そのため、入場券を販売して列車に乗らない人も通れるようにしています。

入場券は駅ごとに発売されていて、購入後2時間有効です。駅の券売機や窓口で買うことができます。

入場券のルールは、新幹線でも在来線でも同じです。

入場券は当日、改札に入場したい駅で購入し、通常の切符同様に自動改札機を通して入ります。出る時も切符と同じ。

他の駅から乗車する場合は、通常どおり乗車し、新幹線駅の乗換口で入場券を購入すればそのまま改札に入れます。在来線用と、新幹線用に2回購入する必要はありません。

入場券でのNG

次に入場券でやってはいけないことを紹介します。

列車に立ち入ることはできません。見送りついでに荷物を運び込むのを手伝うのも禁止されています。列車に立ち入ったらそれは「乗車」です。運賃を支払う必要があります。

入場券は、列車に乗車する以外の目的のためです。そのため、列車に乗車することはできません。券面にも記載されています。

その他、再入場はできません。一度改札から外に出たらおしまいです。

入場券の種類

「入場券」という言う場合、通常は「普通入場券」を指します。普通入場券以外には、定期入場券が存在しますが、通常は利用することはありません。入場券は1種類と考えて構いません。

普通入場券

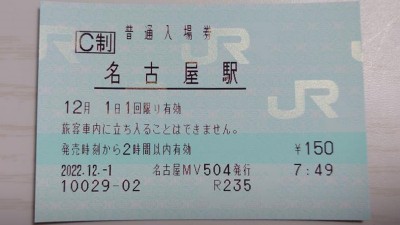

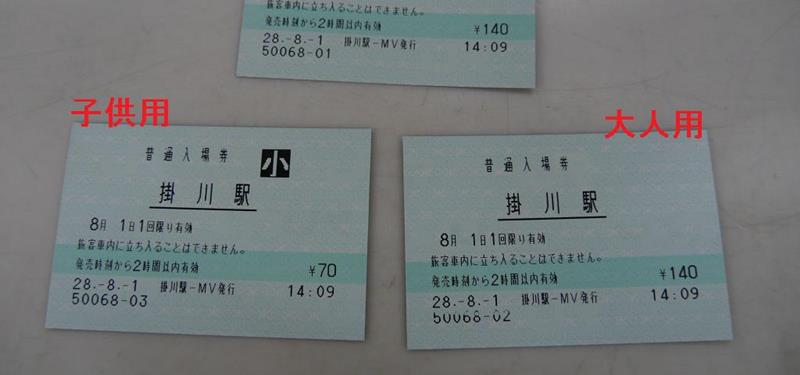

普通入場券には切符同様、大人用、子供用の2種類があります。

- 子供(小学生):子供料金(大人の半額)

- 中学生(12歳以上):大人料金が必要

- 幼児(未就学児):大人1人につき2人まで無料(3人目から子供料金が必要)

定期入場券

普通入場券以外には、定期入場券なるものが存在します。

定期入場券は事情がある場合に限って買うことができますので、必要な方はJR窓口でご確認ください。

JR東海の例では、入場券が150円なのに対して定期入場券は4,620円します。30回分に該当します。平日の行きと帰りの2回/日の送迎であれば元はとれますが、必要とする人はかなり限られます。

新幹線と在来線の入場券

入場券は駅単位で効力があります。よって駅で1枚買えば新幹線の改札も、JR在来線の改札も両方はいれます。

例えば、新大阪駅で入場券を買えば、JR京都線や神戸線の改札も、東海道新幹線の改札も入ることができます。

入場券の値段と時間制限

入場券の値段

値段はその駅を管轄するJRによって違います。JR各社がそれぞれ値段を定めてきた歴史があり、いまだに差があります。

未就学児は無料です。未就学児は親と一緒に改札を通るか、駅員さんがいる改札口を通ってください。

値段を統一してくれるとわかりやすいですが、元々は初乗り運賃でスタートしたため各社でバラバラになってしまったという経緯があります。

| 鉄道会社 | おとな | こども | 時間制限 |

|---|---|---|---|

| JR東海 | 150円 | 70円 | 2時間 |

| JR東日本 | 150円 | 70円 | 2時間 |

| JR西日本 | 150円 | 70円 | 2時間 |

| JR西日本 特定区間 (新大阪、京都) |

140円 | 70円 | 2時間 |

| JR北海道 | 200円 | 100円 | 2時間 |

| JR四国 | 190円 | 90円 | なし |

| JR九州 (博多・小倉除く) |

170円 | 80円 | なし |

| 例外駅 (博多、小倉) |

150円 | 70円 | 2時間 |

(注)値段は2025年10月現在

新大阪、京都は、JR西日本に属しますが、この2駅だけは値段が違います。博多、小倉、新青森も値段は例外価格です。

入場券の制限時間

多くのJR各社は、入場券を購入した時刻から2時間が有効な時間です。JR四国、JR九州の2社だけは入場券に時間制限をもうけていません。

この入場券の制限時間は、よく誤解されています。

改札を通してから2時間だと思っている方がいらっしゃいますが、これは間違いです。窓口や券売機で購入したときから2時間です。入場券を持ったまま2時間たつと紙屑になります。

例えば、改札の中で5時間過ごしたとします。この場合、改札内にいつまででも居ることはできます。

ただ、改札を出るときに差額分の入場券分を支払う必要があります。5時間なので3時間分の精算になるので、入場券2枚分です。JR東海なら300円追加で精算します。

JR規則では「時間制限を設けることがある」とありますが、実際はいつ買っても購入後2時間の制限があります。時間制限がある場合、再度購入すれば更に2時間過ごすことができます。

入場券の買い方

入場券を買うには2通り方法があります。駅の窓口か、自動券売機で買うかです。おすすめは自動券売機です。

順に紹介します。

駅の窓口での買い方

窓口は混雑しているので窓口で買うのはおすすめしません。

どの駅でも窓口は結構人が並んでいますが、順番を待てば人が応対してくれるので安心はできます。

自分の番がきたら係の人に「入場券を下さい」といえば買えます。

自動券売機での買い方

通常の切符が買えるものと同じ自動券売機で販売されています。JR在来線からの乗り換えでも自動券売機で買えます。

乗り換えの場合は手順1から、直接新幹線の駅の場合は手順2から読み進めてください。

交通系ICカードでなくても紙のきっぷでも構いません。

(注)モバイルSUICAはNG。理由は手順3を参照ください。

自動券売機は改札付近にあります。

券売機の画面に「入場券」のボタンがあるため押します。

乗り換えでなければ求められません。

交通系ICカードの場合は自動券売機にICカードを挿入します。

モバイルSUICAだとスマホを読み取れないため、窓口に行くしかなくなります。

新幹線の自動改札では、入場券だけを入れれば通れます。通る時に自動改札から出てくるので忘れずに受け取ること。

いつから買えるか

入場券は当日、入場したい駅で買う必要があります。事前に購入することはできません。

売り切れることもないため、焦る必要はありません。

入場制限がある場合

入場券が売り切れることはありませんが、ルール上は発売を中止することがあります。

ただ、私も最も混雑する年末年始に新幹線ホームまで祖母を迎えに行っていますが、入場券が発売中止となったことは一度も遭遇していません。

事故やダイヤの乱れでホームがごった返す場合などに限られます。

入場後に在来線で帰る場合

用事がすんだら帰りですが、少しややこしい。

帰りが少しややこしかったり、精算が面倒なら、もう少しシンプルな方法もあります。

新幹線の駅で乗り換え改札を入場券で通るのではなく、一度外に出てしまえばいいです。そうすれば、普通に交通系ICなどで電車に乗れます。値段も違いはありません。少し遠回りになるケースが多いぐらいです。

新幹線の駅で見送りしてからさらに別の駅に行く場合

例えば、JR芦屋駅から新大阪駅で見送り、さらに先の吹田まで行く場合はどうすればいいでしょうか。

このケースは少々面倒です。

新大阪駅で入場券を買うときに自動券売機ではなく、窓口で入場券を買ってください。そうすれば新大阪駅までの料金は精算されません。

自動券売機で入場券を買おうとすると、新大阪駅までのきっぷや、交通系ICを入れるようにいわれます。いれてしまうとそこで降りたことになって精算されてしまいます。

そうなると再度新大阪から吹田までのきっぷを買う必要があり、少し損してしまいます。なのでこういう場合は新大阪駅の窓口で入場券を買ってください。

改札内に新幹線改札がある場合

JR在来線の改札の中に新幹線改札がある場合はどうなるのでしょうか?

入場券は1枚でOKです。

例えば、東京駅の丸の内北口改札から新幹線のホームへ行きたい場合、入場券を東京駅で1枚買えば、JR在来線の改札も、中の新幹線改札も両方通ることができます。

交通系ICカードは入場券の代わりになるか

2025年10月現在、交通系ICカードが対応しているのはSUICAのみでJR東日本の在来線に限ります。

残念ながら、SUICAで新幹線の改札を入場券として通ることはできません。

JR東日本の在来線では21年3月からSUICAなどICカードが入場券として利用できるようになりました。「タッチでエキナカ」というサービスですが、新幹線の改札は未対応です。

入場券は普通の切符と違い、2時間という利用時間の制限があります。このため、ICカードで対応するとなると大掛かりなシステムや改札機の更新が必要となり、採算性がポイントになります。エキナカ利用活性化も狙い、利用客の多いJR東日本だからこそ対応されました。関西や中部は採算面を理由にもう少し先になるでしょう。

まとめ

新幹線の入場券の買い方、注意点まとめ

- 駅の窓口で買う

- 駅の券売機で買う

- 他路線からの乗り換え改札口でも買える

- その駅でしか買えない

- 当日しか買えない

入場券は見送りやお迎えだけでなく、最近では改札内の店舗を利用するケースもあります。

私の荒業ですが、喫煙所が駅近辺に無いような東京駅や名古屋駅では、入場券を買って新幹線のホームまでタバコを吸いに行きます。

真夏はホームの喫煙所のエアコンがガンガン効いていて最高の一服スポットです。

(広告)